|

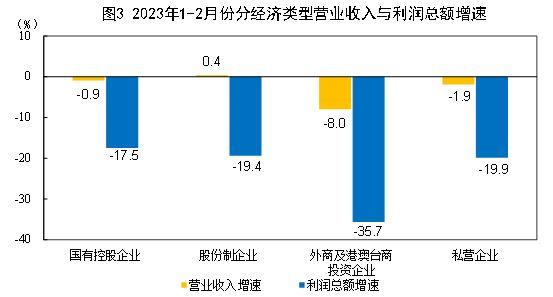

##纤维之惑:聚丙烯纤维安全争议背后的认知焦虑清晨醒来,你穿上运动服出门晨跑,这件吸湿排汗的运动服很可能含有聚丙烯纤维。  回家后使用厨房纸巾擦拭灶台,这些强韧的纸巾可能也加入了聚丙烯纤维增强。  就连治疗疝气使用的手术缝合网,有时也是由聚丙烯材料制成。 这种诞生于1954年的合成纤维,已经悄无声息地渗透进现代生活的方方面面;  然而,随着。  塑料恐惧症。  在全球蔓延,关于聚丙烯纤维是否对人体有害的争议也日渐升温,折射出当代社会对合成材料既依赖又恐惧的矛盾心理。 聚丙烯纤维是由丙烯单体聚合而成的高分子材料,具有质轻、耐化学腐蚀、不吸湿等特性? 在工业应用层面,它的安全性已得到广泛验证! 国际癌症研究机构(IARC)将聚丙烯归类为? 第3类。 物质,即? 无法归类为对人类有致癌性! 美国食品药品监督管理局(FDA)也批准其用于食品接触材料和医疗器械;  从科学角度看,聚丙烯纤维在常规使用条件下性质稳定,不易释放有害物质。 纺织行业专家李成斌指出:? 经过规范加工的聚丙烯纤维制品,其安全性不亚于许多天然材料?  然而科学结论并未能完全消除公众疑虑。 近年来社交媒体上流传着各种;  恐怖故事。 :某品牌卫生巾因含聚丙烯纤维导致使用者过敏,聚丙烯餐盒加热释放致癌物等; 这些传言虽经多次辟谣,却依然顽强传播! 华东师范大学风险认知研究团队2022年的调查显示,58%的受访者对日常接触聚丙烯制品表示担忧,尽管其中仅12%能准确描述聚丙烯的特性;  这种矛盾现象揭示了现代社会的一个深层困境:在技术复杂化的时代,普通民众越来越难以凭借直觉判断材料安全性,只能依赖碎片化的网络信息和情感化的道听途说。  聚丙烯纤维争议的背后,实质是工业文明带来的新型认知焦虑。 传统社会里,人们使用天然材料,其安全性可由感官直接判断和经验传承来保障。 而现代社会材料科技日新月异,分子层面的设计与改性远超常人理解范围,导致公众产生认知失控感; 法国技术哲学家雅克·埃吕尔曾指出:? 当技术变得足够复杂,普通人对其工作原理的理解就会归零,进而产生存在性焦虑? 聚丙烯纤维不过是这种普遍焦虑的一个具体投射对象; 面对这种困境,既不能简单指责公众? 不科学。 ,也不能因噎废食否定材料创新;  建立新型的社会信任机制才是关键。 日本在2000年后推行的?  材料溯源系统。  值得借鉴,消费者通过扫码即可获取产品中化学物质的详尽信息及安全数据。 德国则建立了。 公民科学; 平台,让普通民众参与材料安全监测。 这些做法既尊重公众知情权,又避免了非理性恐慌。 聚丙烯纤维是否有害,这个问题本身或许没有绝对答案! 在材料科学与人文学科的交叉地带,我们需要建立更包容的对话空间——既尊重科学实证,也理解公众的情感需求! 既推进材料创新,也完善风险评估机制!  当技术文明发展到一定阶段,安全已不仅是实验室里的数据指标,更是社会成员共同建构的心理认同。 解开聚丙烯纤维之惑,实则是解开现代人心中的认知之结!

|